2024年伊始,一眾車企紛紛曬出2023年成績單,以對過去一年做出總結。而相較于本土品牌借助新能源汽車發展之勢乘風而起,合資品牌的數據似乎更耐人尋味。

1月4日,北京現代公布最新銷量數據,相較于銷量,其中提及在過去一年內其出口量突破1萬臺,且將力爭三年內達到10萬輛出口量規模。無獨有偶,特斯拉、寶馬和福特等車企均在擴大中國制造汽車的出口規模,日產汽車亦將此納入接下來規劃之中。

內銷轉出口,似乎正成為合資車企在華的“續命”手段。

卷不動的中國市場

我們仍將關注點聚焦在北京現代上,于其而言,2023年并不好過。

梳理過去一年間,北京現在最大的曝光時間段或許便是8月被爆出正在出售重慶工廠,隨后又在10月被爆將于北京第三工廠代工北汽極狐汽車,以努力在中國市場重振境況不佳的業務。

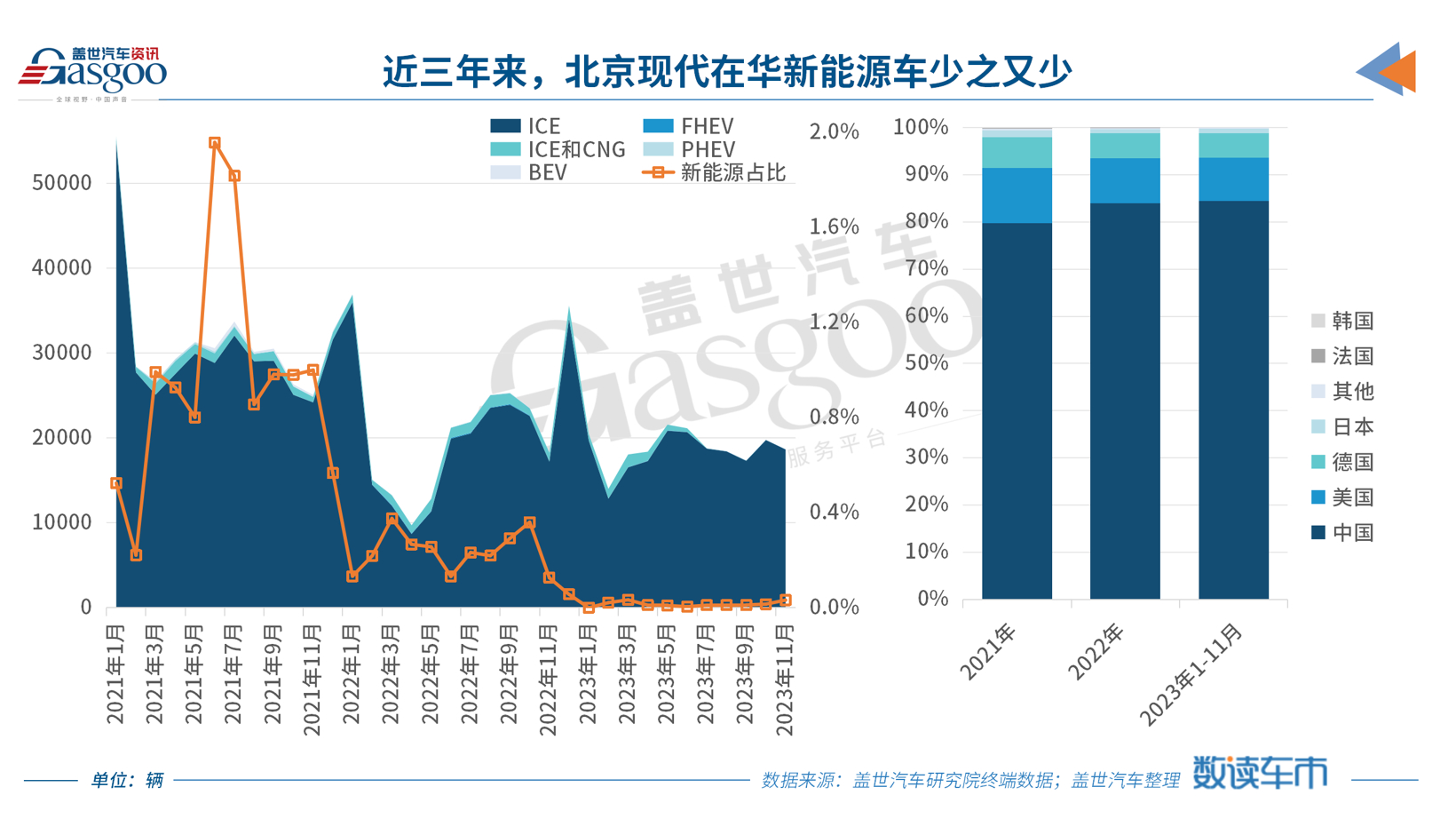

事實上,北京現代的不如意并非一日之寒,自2017年以來,就一直在中國市場苦苦掙扎。蓋世汽車研究院終端數據顯示,2023年1-11月,北京現代在華銷量206,692輛,同比下滑7.52%;2016年前,其年銷超114萬輛,市場占有率4.67%,如今卻只堪堪過了1%。

而若細究其各類燃料車型占比,風頭正盛的新能源車似乎并不是北京現代所堅持的重點。蓋世汽車研究院終端數據顯示,今年前十一個月內,其僅僅售出29輛純電動汽車,且沒有一輛插電式混合動力車型。

作為對比,2023年1-11月我國新能源汽車市場份額攀至34.08%,今年內個別月份滲透率甚至逼近40%,作為對比2022年這一占比為26.32%,2021年不及15%,2020年更是僅有5.4%。

如前文所說,正是借助這股東風,蓋世汽車研究院終端數據顯示,今年前十一個月,中國境內自主品牌乘用車共銷售953.21萬輛新車,同比增長20.57%,占乘用車銷售總量的51.16%,市占比同比上升5.72個百分點,而若聚焦新能源市場,自主品牌更是獨占八成市場份額。

相信更多人同樣知道,這一成績背后,并不只是源自新能源的大勢所趨,更有2023年內自主品牌掀起的一波又一波價格戰。且為爭奪更多市場份額,在價格戰之外是各車企瘋狂堆續航、堆配置、卷快充,以求在此混亂的市場局面中,保住一定的市場份額。

不只是北京現代,這一年內合資車企并非消極應戰,卻始終未能進入到主戰區,“卷不動”似乎成為越來越多人常掛在嘴邊的詞語。

2023年3月一眾合資車企加入價格戰;圖片來源:各車企

蓋世汽車研究院終端數據顯示,2023年前十一個月,東風日產累計銷售56.56萬輛新車,較去年同期驟降19.77%,體現到市場份額中便是較2022年痛失0.98個百分點。而曾經被視為合資品牌中銷量中流砥柱的豐田、本田亦有所下滑,其中廣汽本田累計銷量超52萬輛,同比下滑18.55%,市場份額則較2022年收窄了0.87個百分點。

第一梯隊中的一汽-大眾、上汽大眾同樣難逃份額流失厄運,更遑論長安福特、長安馬自達、神龍汽車、廣汽三菱等逐漸邊緣的合資車企。于是,在頭部合資車企努力跟上中國新能源汽車發展腳步的同時,一些邊緣車企不得不開始尋求新的“續命”措施。

內銷轉出口成為新出路

如前文所說,價格戰是貫穿整個2023年的關鍵詞之一,那么另一個關鍵詞必然是出口。

12月13日,在2023-2024中國經濟年會上,中央財辦分管日常工作副主任、中央農辦主任韓文秀介紹,2023年,我國汽車出口將超過500萬輛,創新的歷史紀錄。

據海關總署最新數據顯示,今年11月我國出口汽車52.4萬輛,同比增長41.6%;1-11月海關汽車出口476.2萬輛,同比增長59.8%,出口金額達927億美元,這一數字已經超過了長期全球汽車出口第一的日本。如無意外,全年數據將進一步鞏固中國在全球汽車市場的領導地位。

與此同時,中國汽車品牌出海聚集地區也已由東南亞、南美洲、非洲或是俄羅斯、墨西哥等市場,逐漸拓展至歐洲市場。可若細細拆分其組成,外資品牌出口在中國制造汽車占比較大。

僅以國際能源署(iea)數據為例,2022年在歐洲銷售的電動汽車有16%是從中國進口,其中中國本土品牌汽車僅占四成,而特斯拉中國在這一年共出口了30萬輛電動汽車,相當于其產量的四成以上,且多數銷往歐洲市場。

如前文所說,不只是特斯拉,沃爾沃、寶馬、福特等越來越多外資品牌正在加大反出口規模。

2023年9月,現代汽車集團旗下另一品牌,也是合資車企中的一名成員,悅達起亞官宣將鹽城工廠打造為全球出口基地,目前正在努力開拓整車和ckd出口業務。根據悅達集團公布的最新數據顯示,悅達起亞2023年銷售汽車16.6萬臺,同比增長31%,其中出口整車8.6萬臺,同比增長125%。

圖片來源:江蘇悅達集團

出口戰略版圖遍及中南美、北美、中東和亞太等70多個國家和地區,已形成煥馳、奕跑、賽圖斯3個出口車型陣容,今后將增加k5、ev5等出口車型。此外,悅達起亞還向越南、斯洛伐克、韓國等地出口全套散件和發動機總成5萬臺套。

在悅達起亞的暢想中,接下來將借助出口優勢全面向年產銷30萬輛發起總攻。

同在2023年9月,一批由廣汽本田增城工廠生產的奧德賽在東莞新沙港碼頭裝船發運,正式整車反向出口至日本市場銷售。

圖片來源:廣汽本田

不可否認,2023年越來越多中國自主品牌全力加碼出口業務,但顯然相較于新加入且知名度尚不足的中國汽車品牌,以特斯拉、現代起亞、福特、寶馬為代表的外資品牌“反出口”優勢更為突出,也正因如此,合資品牌出口依然是現階段我國汽車出口的重要組成部分。

“中國合資車企深耕中國汽車產業多年,已經培育出強大的相關零部件企業體系,產業規模巨大,這樣的體量規模是巨大的優勢。與歐洲、美國制造環境不同,我國無論是產業環境還是出口的運輸等條件都對出口有著較好的體系性支撐。”乘聯會秘書長崔東樹進一步指出,“中國世界位置較為特殊,相較于歐洲車企,對亞洲和大洋洲的出口便利性較強,特別適合實現區域覆蓋。”

但他同時建議,單純出口現有產品仍治標不治本,國際車企應將中國變成世界新能源出口基地,借助中國獨有的新能源產業優勢,不斷完善自身新能源技術優勢的同時,逐步實現新能源出口體系建設。

而正是基于這一理解,2023年12月,日產汽車在與清華大學達成協議,利用本地資源加速電動化的研究和開發的基礎上,計劃將在中國制造和開發的現有內燃機車型、即將推出的純電動和插電式混合動力汽車出口到海外市場。

圖片來源:東風汽車

就在這個消息釋出的七個月前,由東風本田生產的cr-v(混動和插電式混動)和e:ns1(純電動)就已跨出國門走向海外,售往英國、愛爾蘭、冰島、希臘、葡萄牙等二十幾個歐洲國家。

如前文所提及那樣,在過去的一整年中已反復驗證了合資車企已沒有足夠的能力跟上中國市場競爭這件殘酷的事實,更多車企必須轉換觀念,調整戰術,改變打法。于是,利用現有龐大的產業鏈基礎以及中國領先的智能電動技術優勢,以及外資品牌的天然優勢,實現由內銷轉出口,不失為合資車企“續命”的有效措施。

特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.